展讯丨玄墨取象——陆海林海州写生作品展

展览题耑

周京新

中国美术家协会第九届副主席

江苏省美术家协会主席

策展人

陈林慧

主办单位

江苏海州文旅集团

承办单位

朐山书院

朐美术馆

学术支持

连云港市中国画学会

展览时间

2025年6月28日—...

展览题耑

周京新

中国美术家协会第九届副主席

江苏省美术家协会主席

策展人

陈林慧

主办单位

江苏海州文旅集团

承办单位

朐山书院

朐美术馆

学术支持

连云港市中国画学会

展览时间

2025年6月28日——9月20日

展览地点

(江苏省连云港市海州区东风路基督教堂西南侧)

朐美术馆

序 言

玄墨取象——读陆海林朐海写生作品

文/王雪峰(连云港报业传媒集团编委、全媒体指挥中心副主任)

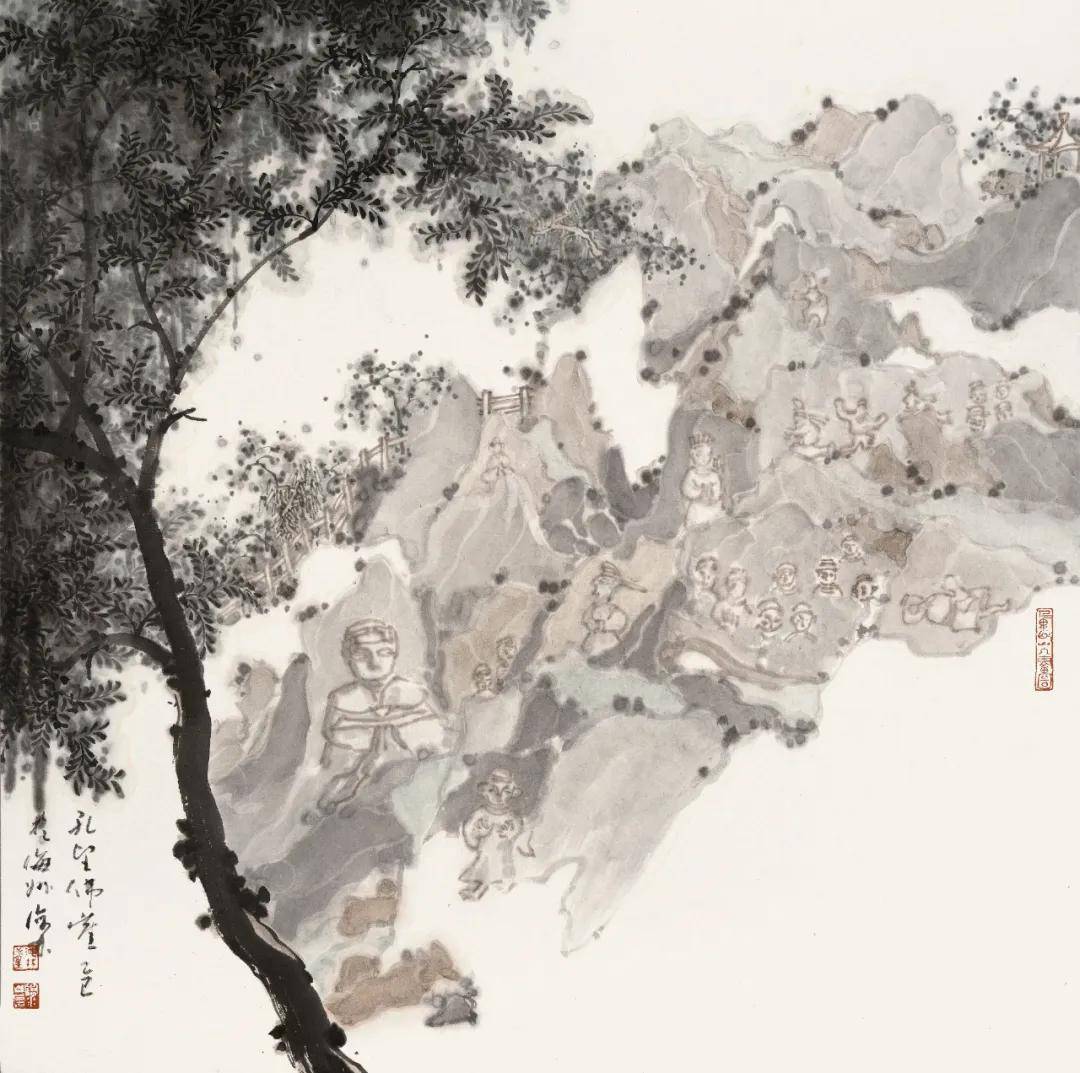

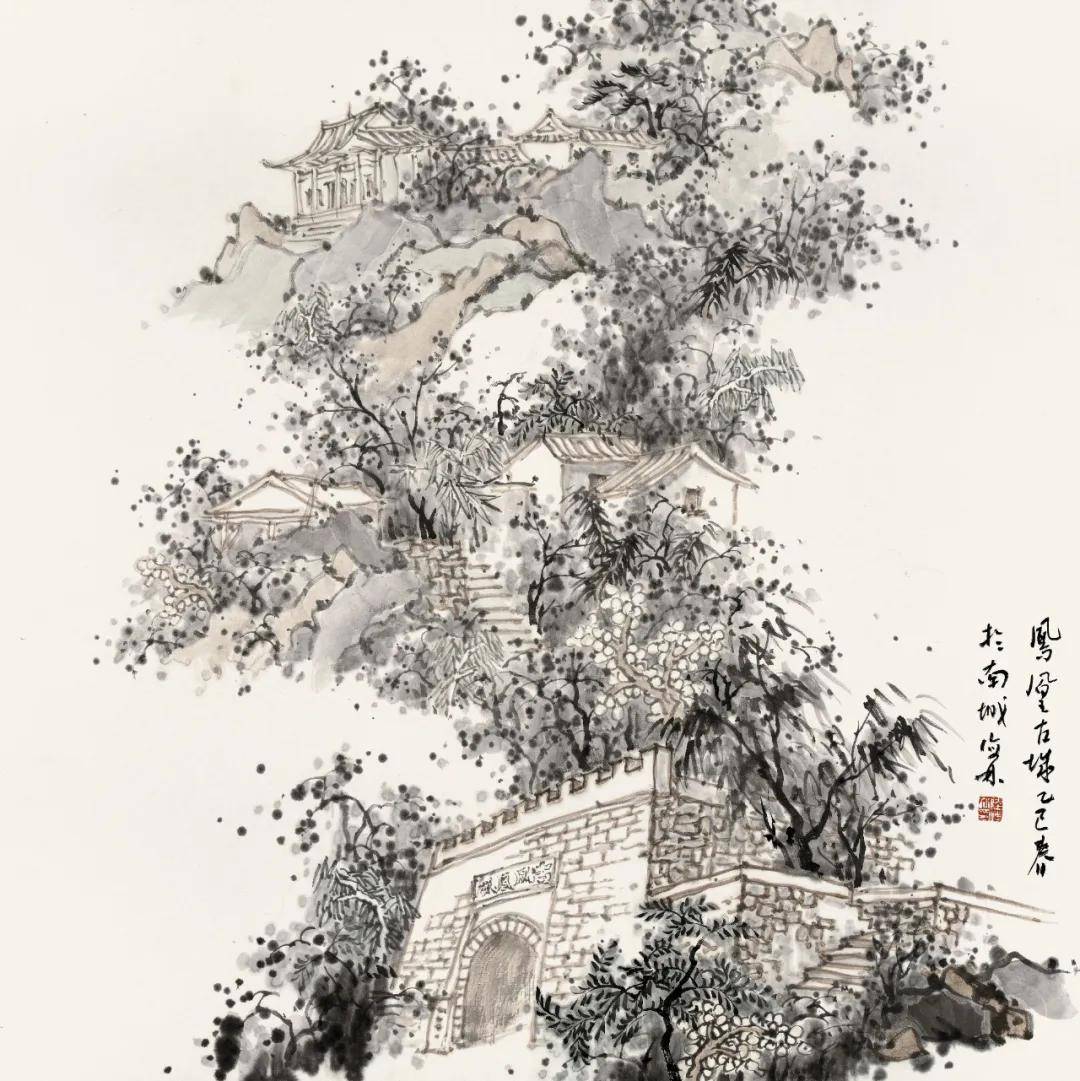

从《凤凰古城》到《山野孤村》,从《孔望佛崖》到《虎踞苍然》,从《石棚水榭》到《春颂学林》……从五百里云台峰峦,到两千年古朐沉淀,陆海林走进了春天。

从晨曦走到日暮,从繁华走出落寞,从传统走向创新——陆海林走出了春天。

然而,这场旅程岂是始于乙巳之春?

这旅程的发端,在老子写下“天下皆知美之为美”的辩证;路途上的驿站,是庄子关乎“天地有大美而不言”的论断……陆海林置身凉亭休憩时,一丛野花,半盏山泉,向亭外,他发现了自然;向亭内,他发现了自己的深情。他品味《庄子·庚桑楚》中的“以有形者象无形者而定矣”,没有答案,却给自己一个命题——玄墨取象。

笔墨之道

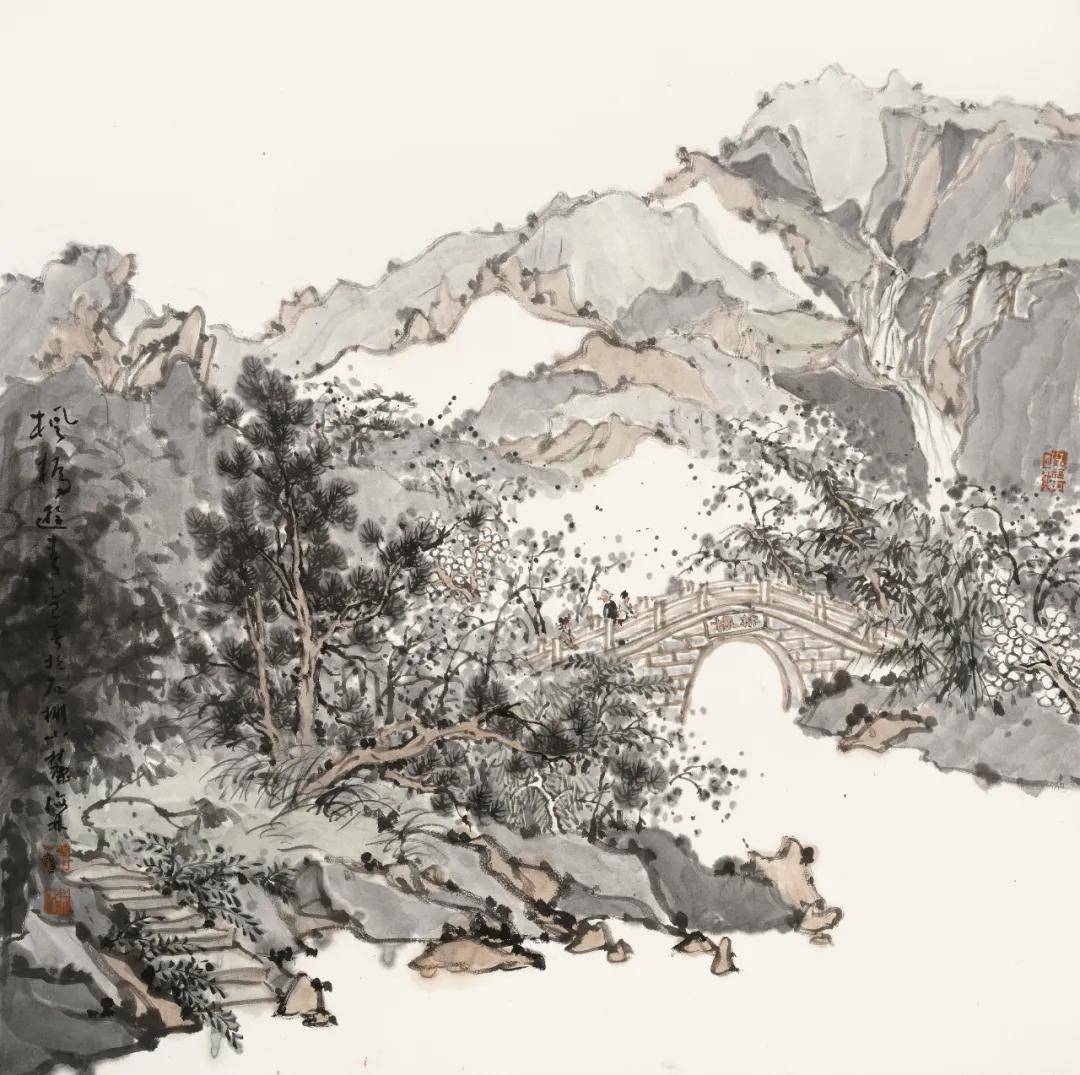

《树抱船石》置一大树于画面中央,枝粗叶茂,光透叶背,不求险绝惊奇,只显浑厚华滋,颇有宾虹笔意。

这正是陆海林在用墨驱笔上的积累和探索。

玄,赤黑色,因此色难以界定,便引出深奥、幽远、玄妙之意。墨分五色——焦、浓、重、淡、清,而“千古第一用墨大师”黄宾虹提出“五笔七墨”,将墨色的层次与变化发挥到极致,“五笔”——平、圆、留、重、变,平笔稳健,圆笔温润,留笔含蓄,重笔有力,变笔灵动;“七墨”——浓、淡、破、泼、积、焦、宿,这便是陆海林探索笔墨的秘籍,你能在他的画卷上,找到答案。至于这答案的热闹和门道,要看你的眼力。

正如陆海林刚得到“五笔七墨”的秘籍时,用起来颇多疑惑。光透叶背,透是关键,如何在层林尽染中表现光,是困扰他良久的难题,他用墨汁表达墨色的微妙变化,浓淡之间,总是缺些火候。

恰在一日,得方古砚,他寻来老墨,细细研开,用此墨试染,层次分明,厚而不积,薄却不飘。原来,纸上得来终觉浅,绝知此事靠机缘。从此,陆海林作画必研墨,且研且定心,边研边将山石树木勾画于胸。

老子说,知其白,守其黑,为天下式。这是老人家在谈论个人修养,可陆海林将其用在画面构图上。《东海名郡》中,右下与左上大幅留白,留得直截了当,留得理所应当,再通过高远、平远、深远三种视角组合,指点江山,移步取景,将鼓楼、朐阳门、远山融合出“可行、可望、可游、可居”的无限空间,纳千倾之烟火,收四时之灿漫,营造出“真境逼而神境生”的艺术效果。

时空之象

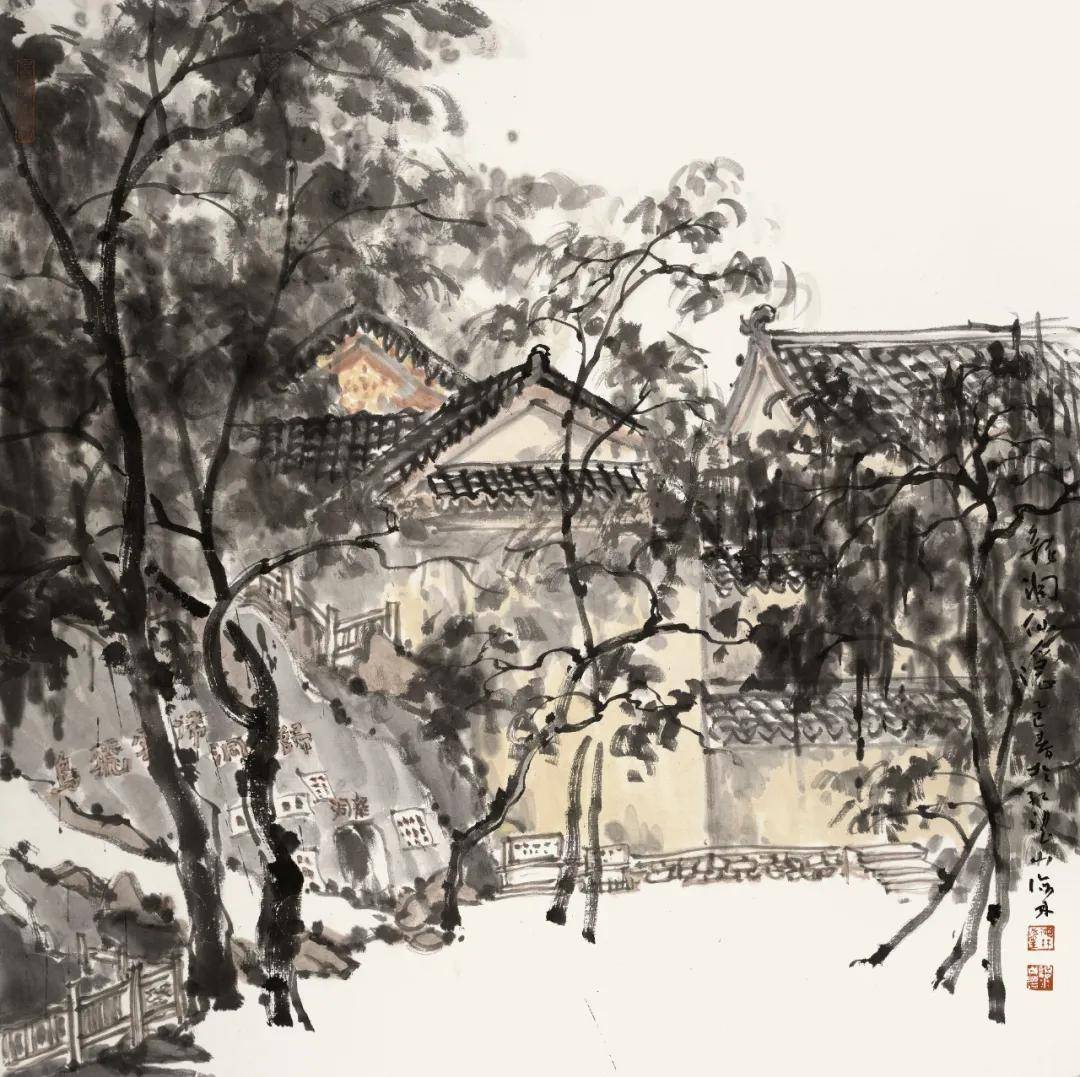

《春颂学林》取景朐山书院,庭院悠远、草木葱茏、山水清静,勾画出读书之地环境的教化作用,表达出陆海林对学养的推崇,这和他多年深耕教坛有关。艺术家总是要通过独特的物象,形成自己的语言,表现地域属性,彰显文化内涵,这或许是“取象”的一层含义。

庄子的“以有形者象无形者而定矣”,我的理解是,取以“有形”的物象,才能表现出“无形”的哲学道理、精神世界或艺术境界。举个例子,走来一位先生,身着新式中装,头发略长,话语清新温和,目光犀利有神,稳稳的艺术家形象,我定睛一看,这不是陆海林吗?由此可见,他的穿着打扮、话语神态是“有形”的,表现出“艺术家”的内涵神韵是“无形”的。

表现,就是“取”。对于画家来说,谁来“取”?向谁“取”?“取”什么?“取”的效果怎么样?是技法,是审美,更是哲学思辨,但指向归一——物象。

陆海林的物象观,至少来自三个维度。

通过色彩甄别符号,可谓地理取象。锦屏山上的黑褐色石块犹如“黑棋子”般布局,色彩深,体积大,极具辨识度。据他考证,这石块含铁量高,是锦屏山石有别南北自成特点的符号。“黑棋子”成为陆海林清新淡雅画面上,色彩浓重的笔触。细节上他非常注重草木、云水、人物、亭舍等符号语言,黑松、马尾松、橡树、楸树、流苏……一枝一叶情关朐海,一屋一舍皆出锦屏。

经由历史沉淀技法,可谓时间取象。他将古人绘制的画面,与当下结合,凸显古今景色的映照。中国山水画,到宋代达到高峰。其中的青绿山水画因自带皇家审美基因,备受推崇。陆海林对宋代青绿山水的心摩手绘、经年苦研,营造出细腻逼真、不厌其精、格调高致的画风。他曾用三年多时间绘制青绿山水“云台山三十六景”,以写生为基础,代言山川;以写意为目标,见形抓神。将山水精神、土地灵性、人文积淀、当下创造和未来描画融入画卷,说不完家乡可爱,道不尽万象神奇。

遴选字句成济画卷,可谓文化取象。画中无诗,干瘪;诗中无画,俗气。陆海林是如何把诗意词句融入画面的?在《灵》一图中,可窥一斑。一山头占画面三分之一位置,上方大块留白,着一“灵”字!何意?斯山,确为海州之山,四下旷野,此山孤落,山峰不高,有水依伴。恰似刘禹锡笔下的“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵”。周济说,“空则灵气往来。”其中滋味,自品高下。

澄怀之韵

技法融合物象,最终指向什么?神韵。

唐代画家张璪说:“外师造化,中得心源。”从直观物象的模写,到活跃生命的传达,再到精神世界的启示,可谓三个层次。

写生便在模写的范畴,整个乙巳之春,陆海林从朐山书院到锦屏山麓,从石棚山下到南城古镇,从孔望佛崖到山野孤村,他对山石走势、流水云霭、楼台民居、草木形态进行了细致观察、辨析和临写。然而,与西画写生不同,陆海林推崇五代荆浩“度物象而取其真”的写生观,他“登东皋以舒啸,临清流而赋诗”,为山川长歌,为万象着色,神采相融、心物相通,传达出脚下土地内在的生命韵律,启迪着精神世界的波澜壮阔。

如何启迪精神世界?自六朝以来,艺术的理想追求“澄怀观道”——在拈花微笑里,感受物象微妙至深的神韵。这对陆海林的艺术思想影响很深,也为他的画作注入了磅礴的哲学力量。中国哲学原就是用“生命本身”,体悟“道”的节奏。“道”具象于生活、礼乐制度,我们追求的“仪式感”最终指向追求“道”的合理性。

对于艺术家而言,“道”尤表象于“艺”——“艺”赋予“道”形象和生命,“道”给予“艺”意境和灵魂。画家都知道“大写意”的精深高难,何为写意?就是用简约的笔墨,表现出道理、意境、神韵。意在笔先,意在纸外,“以追光蹑影之笔,写通天尽人之怀”,这是中国艺术的最后理想和最高成就,也是陆海林一往情深的追求。

陆海林对艺术的解答,不是说教式的告知,杜绝作坊式的雷同。每看到《日薄虚亭》,总是激发我不同的思考。山水中设置虚亭一所,群山郁苍,树木荟蔚,空亭翼然,吐纳云气。这往往被人忽略的小亭子,在他的笔下竟成为山川灵气的交汇、精神聚积的处所。

苏东坡《涵虚亭》诗云:“惟有此亭无一物,坐观万景得天全。”

坐观万景,玄墨取象,道法自然。

陆海林用笔墨告诉我们,停下脚步,关注艺术,关照内心,关乎精神。

关 于 艺 术 家

陆海林

Lu Hai Lin

1961年11月生于江苏连云港,毕业于南京师范大学美术系。曾任连云港市书画院院长、连云港市美术馆馆长,连云港市教育局教研室美术教研员。现为江苏省美术家协会理事、江苏省中国画学会常务理事、江苏省艺术教育委员会委员、江苏省(国标版)中小学美术教材副主编、连云港市美术家协会副主席、连云港市中国画学会主席、厦门工学院艺术学院客座教授。湖南美术出版社出版《陆海林作品集》,作品多次参加国家、省级展览并获奖。

部 分 展 出 作 品

《东海名郡》 ║ 67cm×67cm ║ 设色纸本 ║ 2025年

《日薄虚亭》 ║ 67cm×67cm ║ 设色纸本 ║ 2025年

《枫桥游春》 ║ 67cm×67cm ║ 设色纸本 ║ 2025年

《龙洞仙隐》 ║ 67cm×67cm ║ 设色纸本 ║ 2025年

《春颂学林》 ║ 67cm×67cm ║ 设色纸本 ║ 2025年

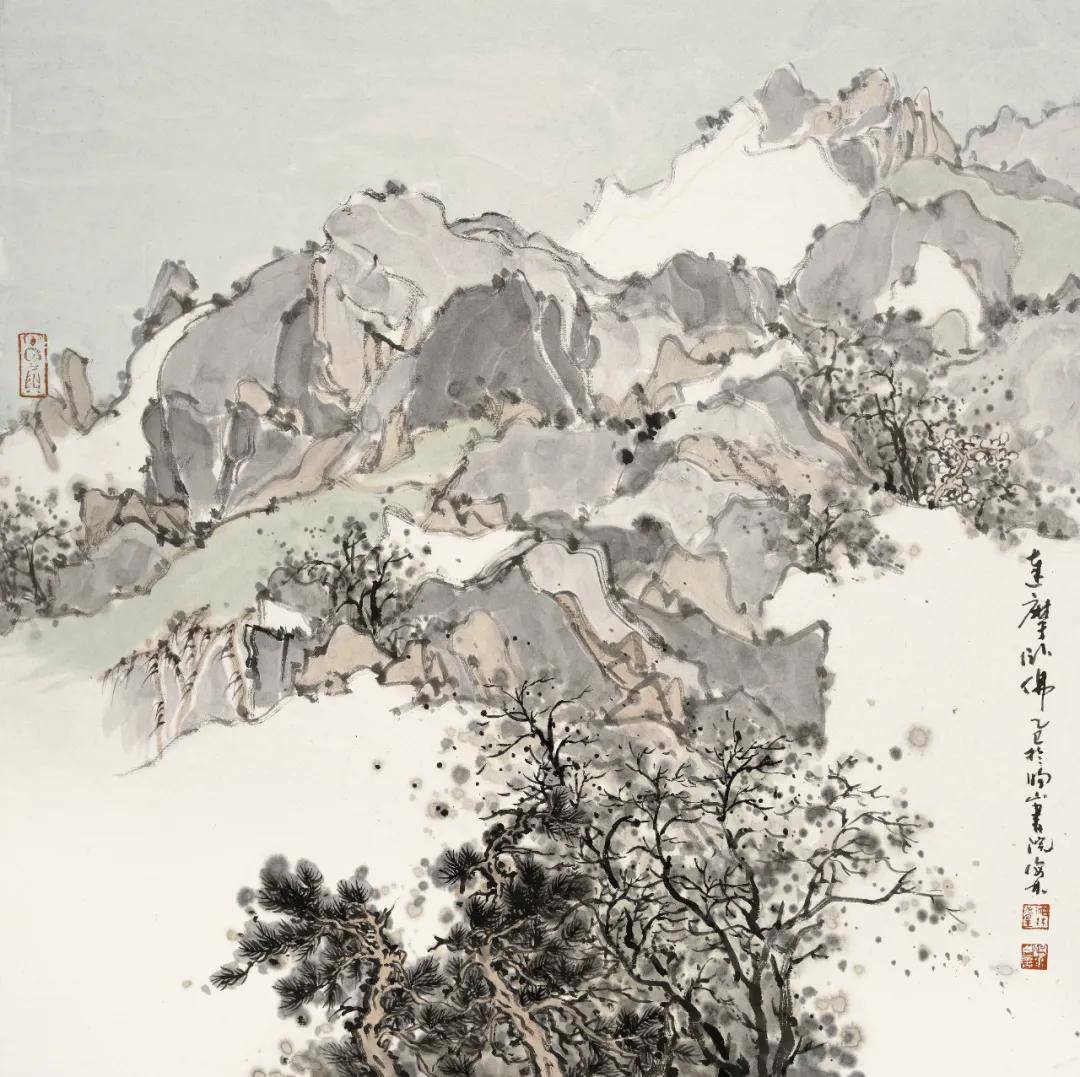

《达摩卧佛》 ║ 67cm×67cm ║ 设色纸本 ║ 2025年

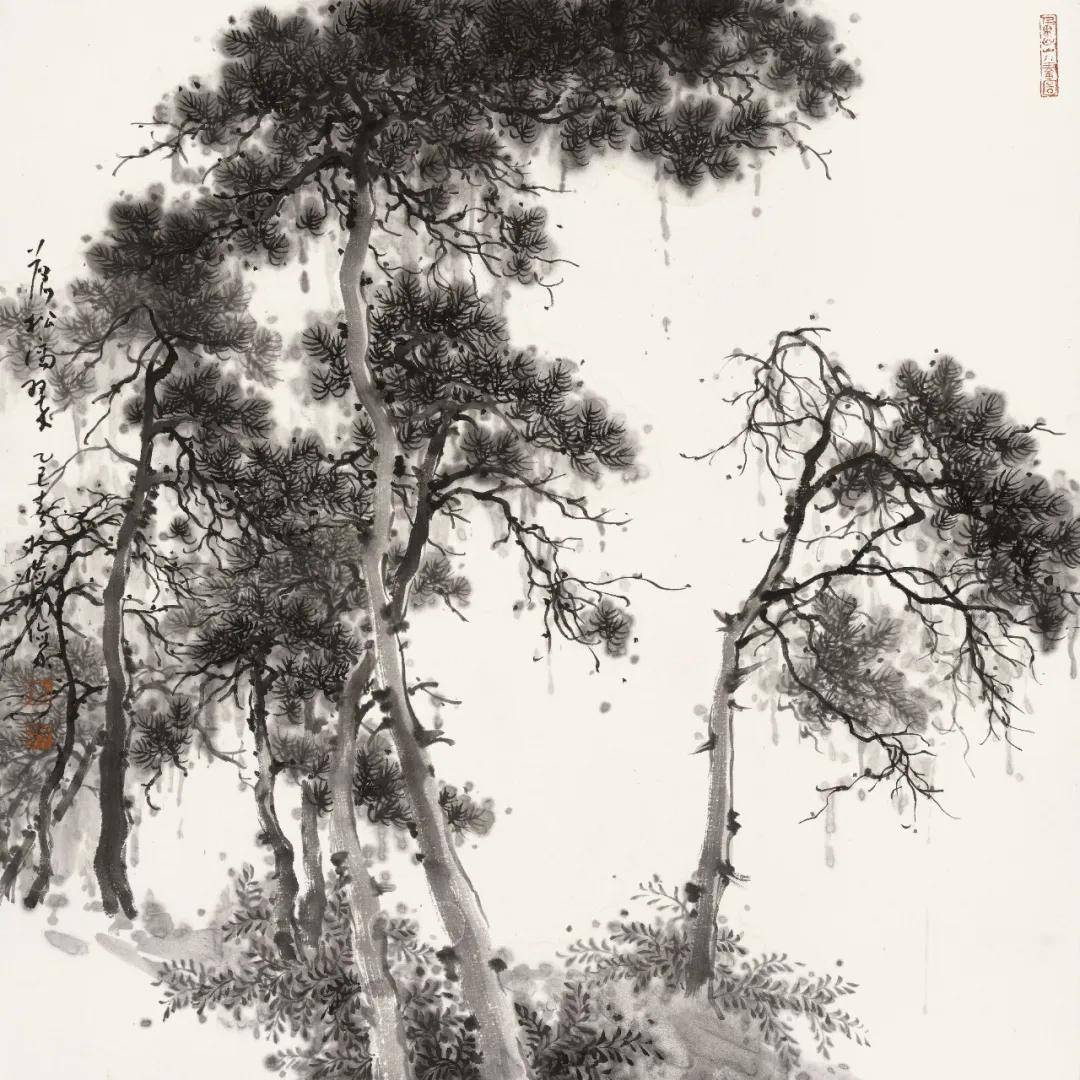

《苍松滴翠》 ║ 67cm×67cm ║ 设色纸本 ║ 2025年

《石棚水榭》 ║ 67cm×67cm ║ 设色纸本 ║ 2025年

《孔望佛崖》 ║ 67cm×67cm ║ 设色纸本 ║ 2025年

《凤凰古城》 ║ 67cm×67cm ║ 设色纸本 ║ 2025年

后 记

超然之境:陆海林国画艺术里的精神漫游

文/卢明清(中国作家协会会员)

在陆海林的绘画艺术语言中,山水不是静止的视觉对象,而是条条通往超验世界的曲径。陆海林的笔墨构筑了一个平行宇宙,观赏者彷佛悬浮于现实与想象的交界处,脚下踩着的是画家用心灵编织的祥云。

陆海林的个性风格绝非无本之木,家乡花果山前峰那尊天然石猴造像,不仅是地理坐标,更是一个文化原型,一直影响着心怀理想的人们。明代吴承恩在此获得灵感创作《西游记》,而陆海林则在故乡“灵猴”的身旁完成了他的艺术启蒙。

值得注意的是,这种地域性影响不是简单的题材借用,而是一种深层的思维模式塑造:灵猴所代表的不羁与超越,内化为画家观察世界的独特视角。曾经,当同龄人埋头于应试教育的讲义时,陆海林腋下夹着的宣纸已经预示了他要走的道路:“此生追艺”。

知识分子家庭的熏陶为陆海林的艺术提供了另一种养分。医生父母给了他文化资本,还赋予他一种近乎医学解剖般的观察力。这种观察力在艺术创作中转化为对事物本质的把握能力,使他的作品即使描绘最平凡的景物,也能呈现出形而上的维度。陆海林爱美,青少年时代的“白马王子”形象背后,是一种对美的直觉判断,这种判断后来发展成系统的艺术语言。

陆海林的艺术教育经历构成了一条清晰的进化轨迹:从师范美术专业的基础训练,到南京师范大学的哲学思考,再到教学相长中的自我突破和肩负美术工作领导的重担。这条轨迹揭示了一个重要事实:中国画的当代转型不仅需要技法革新,更需要高屋建瓴的思维方式的更新。导师那句“只会单纯的复制现实,不叫艺术家”的箴言,成为他创作的信条。

“外师造化,中得心源”。在频繁的写生实践中,陆海林创造出一种“视觉炼金术”,牢固地掌握了将自然元素转化为精神符号的方式方法。他承袭古人“目识心记”的观察之道,将故乡的山水风物镌刻在心间,终以变化万千的墨韵、遒劲灵动的线条,在宣纸上重现胸中丘壑。

陆海林的作品常常营造出“熟悉的陌生感”,那些山石树木似乎来自记忆深处,却又将现实的对应物进行了“化境”。这种审美体验类似于普鲁斯特的“非自主记忆”,欣赏者在似曾相识的恍惚中,被引导进入更深层的意识领域。画家自称作画是在“写朦胧诗”,实际上他创造了一种视觉诗学,其中构图的节奏、色彩的韵律与留白的呼吸共同构成了一个自足的美学系统。

艺术创作是一场永无止境的探索之旅,这种精神最明显地体现在他对写生题材的处理上,那些被无数画家描绘过的主题,在他笔下获得了生命的涅槃。这不是形式上的标新立异,而是视角的根本转换,就像量子物理改变了我们观察物质世界的方式。

陆海林的作品之所以能引发观者的精神共鸣,正是因为它们超越了地域和时代的限制,触及了人类共同面对的根本问题:如何在有限中体验无限,在具象中把握抽象。他用笔墨,再一次阐述了“民族的即是世界的”这个启迪了所有艺术家的真理。

回望陆海林的艺术生涯,本身就是一幅精心构图的山水长卷。从曾经仰望石猴的少年,到今天构建超然之境的画家,这条轨迹印证了陆海林的执着与超人的毅力。

当我们处在大浪淘沙的时代,静下心来审视陆海林的国画,会发现其中蕴含的启示:真正的艺术创新不在于媒介的新旧,而在于能否开辟新的感知维度。他的超然精神不是逃避现实,而是为困在物理世界中的现代人提供了一种精神漫游的可能。在这个意义上,陆海林的画作不仅是挂在墙上的艺术品,更是安置在都市丛林中的精神驿站。

中国画特有的多维度审美意识,是将客观物象升华为意象的舞蹈,笔墨间流淌着画家对天地万物的深情体悟。在陆海林绘画艺术的至高境界里,不难看出,写生绝非简单的物象描摹,而是以灵魂之眼洞见万物的精神内核。

陆海林的创作植根于传统文脉,又焕发时代新意。他的画作里有“故乡”、有“仙气”,这种融汇写实与写意、贯通真爱与超然的艺术风景,不仅延续了中国画的文脉精髓,更为观者开启了通往东方审美意境的大门。